囲碁

必要なもの

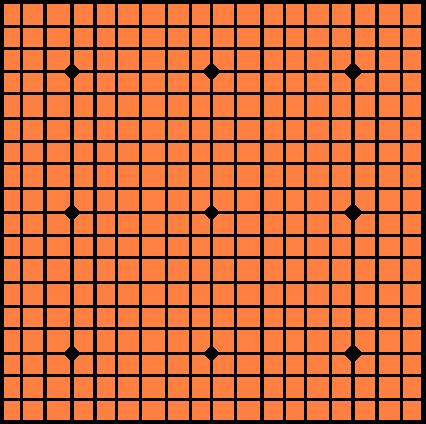

碁盤(または図のように19×19の線の引いてある板か厚紙)

碁石(黒と白)

参加人数・・・二人

ルール

1.一人が黒石を持ち、もう一人が白石を持ってにぎる

("にぎる"とは、白が適量の石を握り、黒が石を一つか二つ置くことで、白石の握っている数を奇数か偶数か当て、あたったら先攻の黒)。

2.軽く挨拶("お願いします"がよいと思う)

3.先攻から交互に線と線が交わる点に石をおいてゆく。

4.最後に石の囲っている点の数が多いほうが勝ち。

状況によるルール

1.石の取り方

自分の陣地を広げるために、相手の石を取ることも必要になります。

相手の石を取るには、相手の石を、上下左右から自分の石で挟めば取れます。

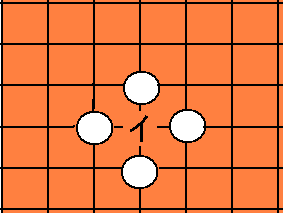

2.打てない場所

図1のイのように、自分が置いたら石をそのまま相手にとられてしまうところには打つことができません。

図1

3.生きと死に

2番のように打つことができないところを相手に作らせれば、相手の石のあったところが自分の陣地になります。

この状況を相手の石は"死んだ"といいます。逆に、自分の石が絶対に取られない状況を自分の石が"生きた"といいます。

囲碁で勝つには、いかに自分の石を多く生かすことができるかにかかっています。

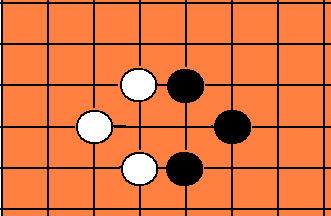

4.コウ

囲碁には同じ形を繰り返してはいけないルールがあります。

図のように、自分が相手の石を取った次の手で、相手が自分の石を取れる状況のときこのルールが適用されます。

このような時、"ほかに一手打ってからでないと取り返せない"というこのルールは、コウといいます。

図2

5.終局の仕方

自分と相手の陣地の境が定まってどっちも得をするところがなくなると、自分と相手が同意することで終局します。

終局したら自分と相手の陣地の数をそれぞれ数え、無論多いほうが勝ちです。

陣地の数は、交点ひとつにつき、1目と数え、何目勝ちという風にいいます。